2025年5月に台湾に行きました。

今回は個人的に興味があるキャッシュレスに関して、現地で見てきた通りご紹介したいと思います。

電子マネー

●悠遊カード

中国語では「悠遊卡」。読み方は「ヨーヨーカー」や「ユーユーカー」。

簡単に言えば「悠遊カード」は日本のsuicaやicocaのような台湾で使える交通系ICカードです。鉄道以外にもバス、コンビニでも利用可能。英語の「EasyCard」という呼び方もかなり普及しています。台湾のICカードは他にも、「一卡通(iPASS)」、「icash(愛金卡)」などもありますがいろいろ制限があるため、観光客にとっては「悠遊カード」が一番便利です。

こちらは私が現地で購入したアンパンマンデザインの悠遊カード

チャージ機

●TPass

TPassは、交通部が導入した公共交通通勤月券である「TPASS行政院通勤月票」。

北中南の3つの主要な生活圏の通勤者向けに異なるプランと価格を提供しており、各県市ごとに専用のTPASSカードがあり、easy card(悠遊卡)、ipass(一卡通)、icash2.0(愛金卡)の3種類が対応しています。通勤月券を購入後、有効期限は初利用日から30日間利用可能。そのため観光客が使うのは厳しいです。

バス内にて

QR・コード決済

●LINEPay

LINE Payは、クレジットカードとの連携や、ワンカードマネー(旧LINE Payマネー)の残高で支払うことができるQRコード読み取り型の電子決済である。日本では2025年4月にサービスが終了したが、台湾では引き続き継続中。LINE PayはLINEアプリ(メッセージ送信アプリ)で利用でき、独自のLINE Payアプリもある。

LINEアプリでは、メッセージの送信やLINE Pay、LINE Bank、LINEポイント、LINE Giftsなどの関連サービスを総合的にアプリ内で利用できる。

●JKOPay

JKOPAYは2018年に開始された「街口電子支付股份有限公司」が提供するスマホQR決済サービス。

JKOPAYのユーザー数は、約600万人(2023年7月時点)です。月あたり200万人(2018年時点)ものアクティブユーザーを抱えており、台湾のキャッシュレス業界をリードするサービスといえます。また、その決済数も月当たり32億ドル(2018年時点)と高い頻度で利用され、現在も15~20%の経済的成長を遂げています。

JKOPAYは、駐車券、水道代、電気代、授業料、病院代といった公共料金やサービス料の支払いや、個人間送金も可能です。QRコードを利用して簡単に家族や友人に特定の金額を送ることができます。

https://univapay.com/service/jkopay/

●Taiwan Pay

Taiwan Payは、政府が株式銀行と協力して立ち上げた事業。さまざまな優遇措置、一括払い、納税機能などに加え、国税(総合税など)を直接支払うことができる唯一のモバイル決済である。Taiwan Pay で最も人気のある機能は、送金の手数料無料機能である。2022 年末までに、Taiwan Pay を介したすべての送金で手数料が無料になる。

Taiwan Pay は他の電子決済とは異なり、「QRコード共通決済規格」のアプリケーション開発に基づいており、共通のプラットフォームを提供する。「台湾モバイル決済」のほか、各種銀行のオンラインバンキングアプリでもTaiwan Payを利用できる。支払いに関して、Taiwan Payは金融カードに基づいており、最も包括的なサポートを提供している。

キャッシュレスの普及率

●悠遊カードの普及率

ほとんどの人が悠遊カードを保持しており、電車、バス、コンビニ決済で利用していました。ただ下記の理由で、現地人もそれなりに現金を持ち歩いているように見えました。

●キャッシュレスの普及率

悠遊カードは便利ですが定期的に現金をチャージしなければならないし、現金を使いたくなかったので、私はなるべくクレジットカードでの支払いを心掛けました。

4日間における私の使用割合は以下の通りでした。

現金:悠遊カード:クレジット=1:2:9

クレジット決済で支払ったもの

コンビニでの決済、ホテル代、鉄道の乗車券、土産など。

●QR決済、JKOPayの普及率はどうか?

悠遊カードの利用は都市の至る所で確認できたのに対し、JKOPayをはじめとするQRコードは利用できる場所が少なく、実際利用している人を見ませんでした。なのでどの程度普及しているのかわかりませんが、日本でいうような「どの店でもPayPayが使えます」みたいな感じではありませんでした。

下の写真は左から、阿里山の土産屋(JKOPay)、嘉義(台湾Pay)にあった施設の売店、そして夜市(LINE Pay)になります。普及率LINE Payが一番多かったです。※ JKOPay、台湾Payは下の写真の場所以外に見かけませんでした。

阿里山の土産屋(JKOPay)

嘉義にあった昭和十八J18の売店(台湾Pay)

そして夜市(LINE Pay)

所感

極力クレジット決済を心掛けたのですが、どうしても現金払いをしなければならい所もありました。

例えば屋台(夜市)。一部のお店ではLINE Payに対応している店もありますが、大半は現金払いのみ。※LINE Payは日本では2025年4月にサービス終了となりましたが、台湾では絶賛利用可能でした。

JKO Payはほとんど見かけませんでした(阿里山の土産売り場程度)。

2024年に中国上海を訪れた時、ほとんどの店でAliPay、WeChatPayが使えたので、QR決済の普及率は台湾よりも中国のほうが上だと感じました。

鉄道利用に関して

●台湾鉄路(台鉄)に乗車

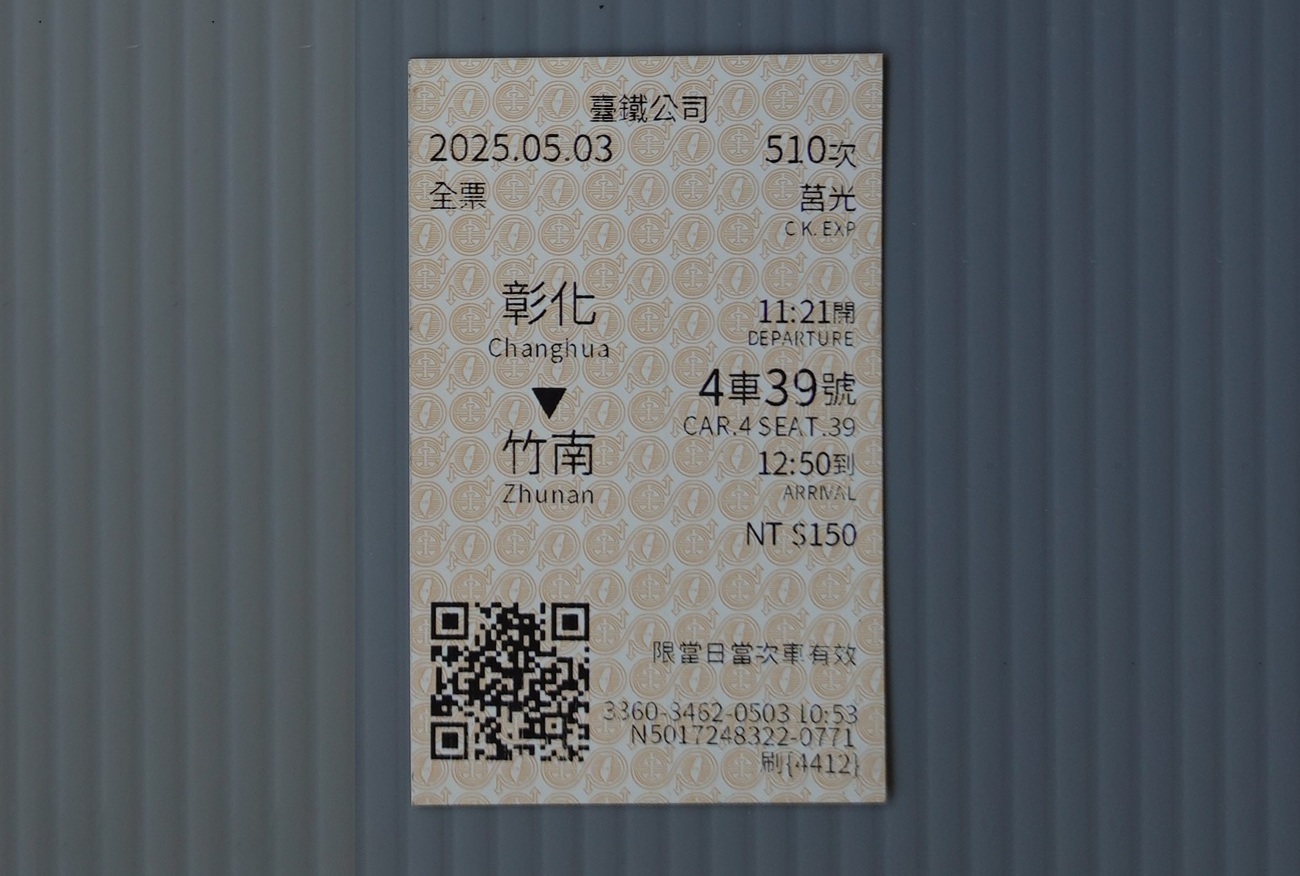

中距離移動の手段として台湾鉄路(台鉄)を利用しました。日本で言うJRの在来線です。乗車方法は、事前に悠遊カードにお金をチャージし自動改札機にタップするか、自動券売機で紙の乗車券を購入し、紙に印刷されたQRコードを自動改札機にかざすか、TPASSの3種類です。

自動改札機の磁気乗車券の投入口は塞がれており、代わりにTPASSやQRを読み込む装置が強引に付けられていました。この辺のデコボコ感は最近の日本の自動改札機と同じです。

悠遊カードとTPASSは、かざすところにカードを置いて改札機を通り抜けます(日本のSuicaと同じ)。紙の乗車券はQRコードが印字されているので、それを読み取り機にかざして通り抜けます。沖縄のゆいレールと同じ仕組みです。見たところどうやら現在導入の過渡期であるようで、台湾人も使い慣れていないのか、係の人が定期的に案内していました。無人駅には改札はなく機械が設置されているのみで、自分でタッチします。

無人駅

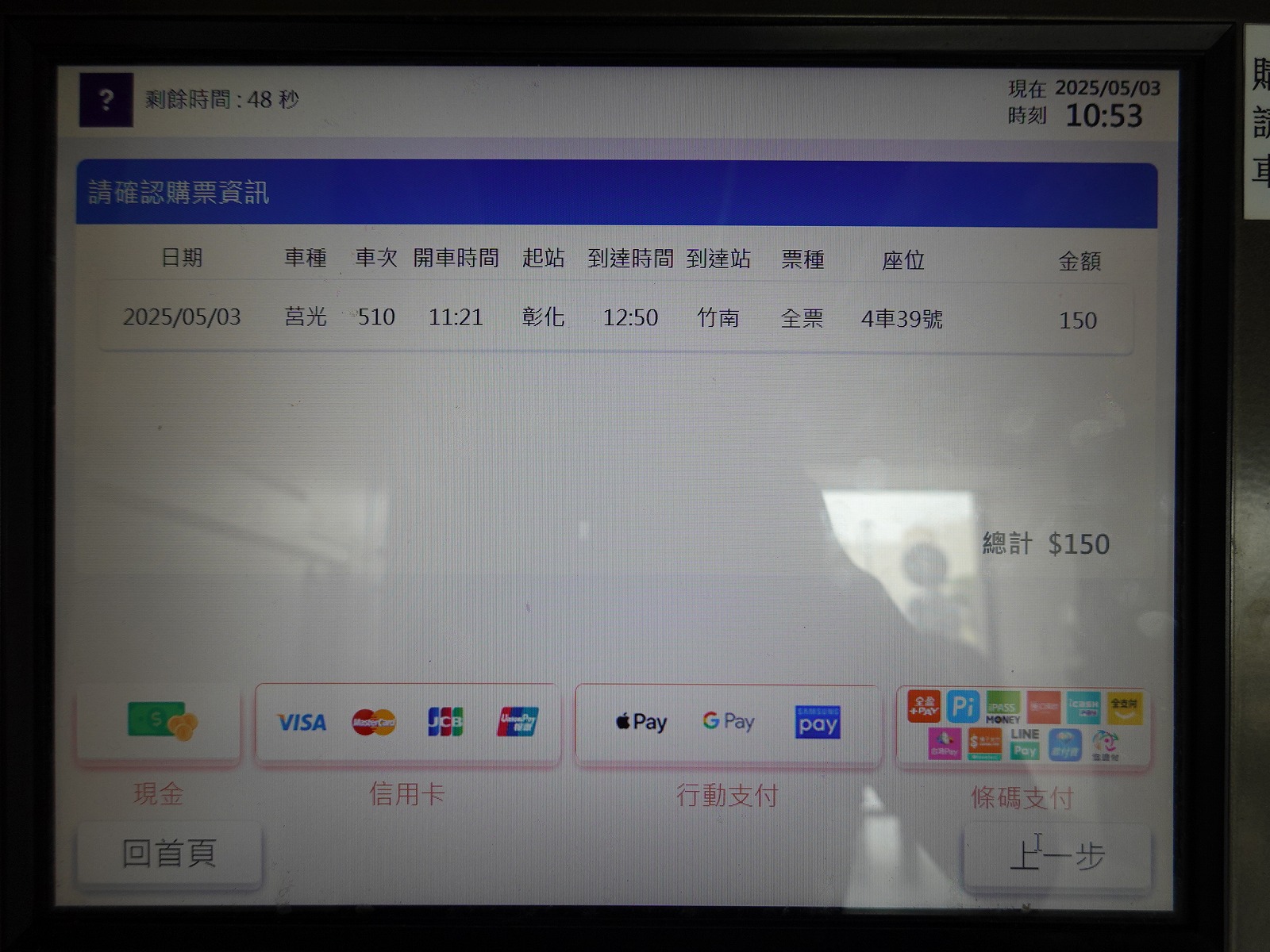

自動券売機で乗車券を購入してみました。

言語は中国語と英語を選択することが出来るので、英語を選択。

乗りたい列車を選択して、座席指定をします。支払方法が数種類ありますが、私はクレジットカード決済しました。

ここで発券されたQRコード付き切符を改札口にかざすと扉が開きます。

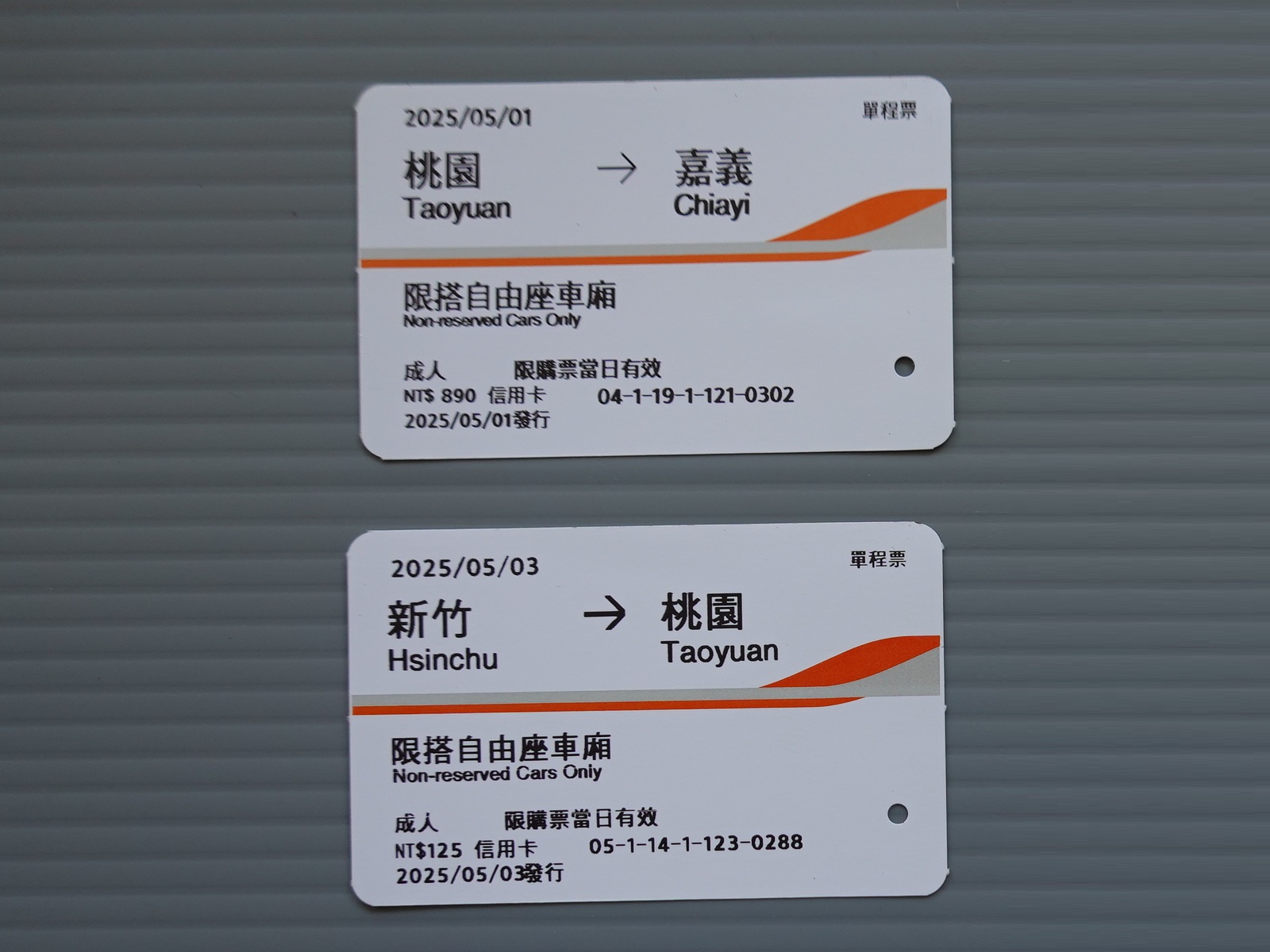

台湾高速鐡道(HSR、日本で言う新幹線)にも乗りました。こちらは自動券売機で乗車券を購入、クレジットカードで決済しました。

磁気がついている乗車券が発券されるので、これを自動改札口に入れます。ちなみに下車するときに乗車券は没収されないので持ち帰ることが出来ます。

●台湾で普及している決済端末は?

総じて”黒い端末”が多かったです。黒い端末と言えば、 Castles製かSymLink製のどちらかになります。

台湾で展開されている有名なコンビニエンスストアは、セブンイレブン、ファミリーマート(全家)、Hi-Lifeで、セブンイレブンはCastles製、Hi-LifeはPAX製でした。ファミリーマートはメーカーがわかりませんでしたが、形から判断するとCastles製かと推測されます。

台湾のコンビニはセブンイレブンとファミリーマートが大半を占めているので、 Castles製の端末はかなりのシェアがあると推測されます。上記以外ではアメリカ企業のVerifone端末がありました。

Castles Technologyについて

Castles Technologyは、台湾に本社を置く決済端末の世界的メーカーです。クレジットカードやデビットカード、電子マネーなど、様々な決済方法に対応したPOS端末や、PINパッド、非接触型リーダーなどを幅広く提供しています。

同社は、最新のセキュリティ基準に準拠した製品開発に力を入れており、EMV(ICカード決済の国際標準規格)やPCI DSS(カード情報セキュリティ基準)などの認証を取得しています。また、Android OSを搭載したスマートPOS端末など、多様なニーズに応える製品ラインナップを展開し、小売業、飲食業、金融機関など、幅広い業界で利用されています。

グローバル展開も積極的に行っており、世界中の国と地域で決済インフラの近代化に貢献しています。決済技術の進化とともに、より安全で利便性の高い決済ソリューションを提供し続けている企業です。

Verifoneについて

Verifone, Inc.は、ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置くアメリカの多国籍企業です。Verifoneは、電子決済取引およびPOS(販売時点情報管理)における付加価値サービスのための技術を提供しています。Verifoneは、金融、小売、ホスピタリティ、石油、政府、医療業界向けに、加盟店運営型、消費者向け、セルフサービス型の決済システムを販売しています。同社の製品は、独自のオペレーティングシステム、セキュリティおよび暗号化ソフトウェア、認定決済ソフトウェアを搭載したPOS電子決済デバイスで構成されており、消費者向け環境と無人環境の両方に対応しています。世界約150か国で、3000万台以上の決済端末を提供しています。

ウェブサイト: https://www.verifone.com/en/global

SYMLINK CORPORATIONについて

SYMLINK CORPORATIONは機械、金属・冶金機械、電気・電子部品、その他、食品、家電、化学製品、モバイル・IT関連など、非常に多岐にわたる製品を取り扱う貿易会社のようです。

日本のUniquable Partner(株式会社ネットアライブ)の沿革にも、2018年4月に台湾Symlink社と販売・開発パートナー契約を締結したという記述があり、同社の決済端末Q35シリーズを日本市場で独占契約していることがわかります。

ウェブサイト: http://www.symlink.com.tw/

その他台湾で見かけた決済端末

POS据え付けの決済端末に関しては、Castles、Symlink、Verifoneが大半を占めているという状況でしたが、モバイル決済端末に関してはいろんな種類の端末があったのと、どこのメーカーなのかわかりにくいということで、機種の特定が出来ませんでした。

桃園空港にて

ファミリーマート

昭和十八J18

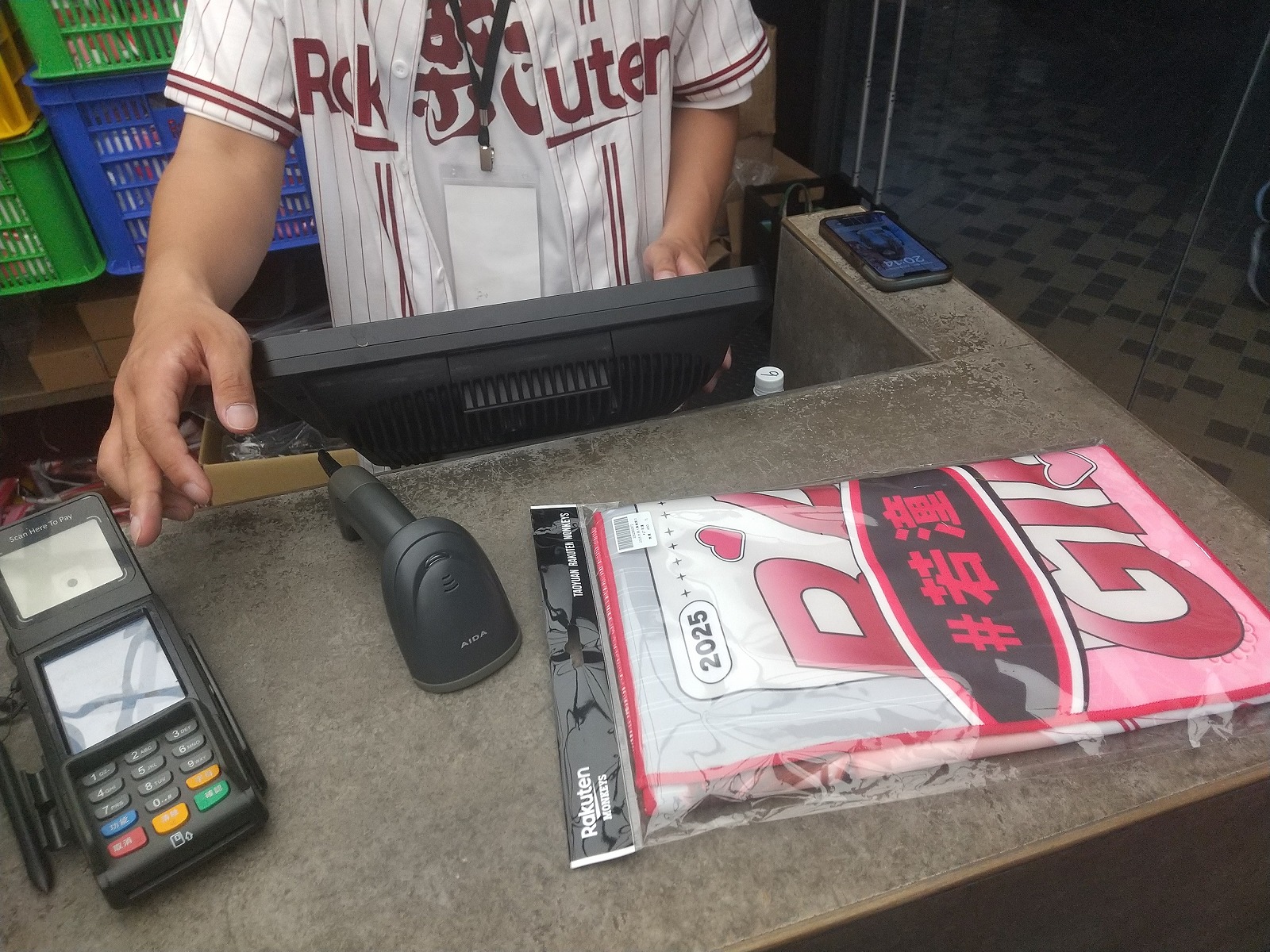

楽天モンキーズの野球場

セブンイレブン

桃園のモール

自動販売機

もしよければ参考にしてください。

続く

コメント